<マウンテンハードウェア×写真家 竹沢うるま氏×アースデイ>

“撮りたい”の積み重ね。その先に生まれる気づき

毎年4月22日「アースデイ」は、地球環境のことを考え、美しい自然に感謝する1日。

スタートは1970年と長い歴史を持ち、現在では世界各地で環境について考える日として広まっている。

MOUNTAIN HARDWEARでは毎年アースデイに合わせて「KEEP EARTH AWESOME(素晴らしい地球をそのままに)」というテーマを掲げ、さまざまなクリエイターとのコラボレーションTシャツを制作している。

今年のコラボレーション相手は、世界中の自然を相手に撮影を続ける写真家の竹沢うるま氏。

彼が見てきた極地の大地に今起きている変化とは。そして、自身の作品に込めた想いを伺った。

活動テーマを一言で表すならば “大地”

今回のTシャツに作品を提供した竹沢うるま氏は、世界各地の多様な自然を撮影することをライフワークとしている。フィールドの深部にどっぷりと身を浸しながらも、どこか客観的な視点から被写体の本質をズバリ切り撮る写真家である。

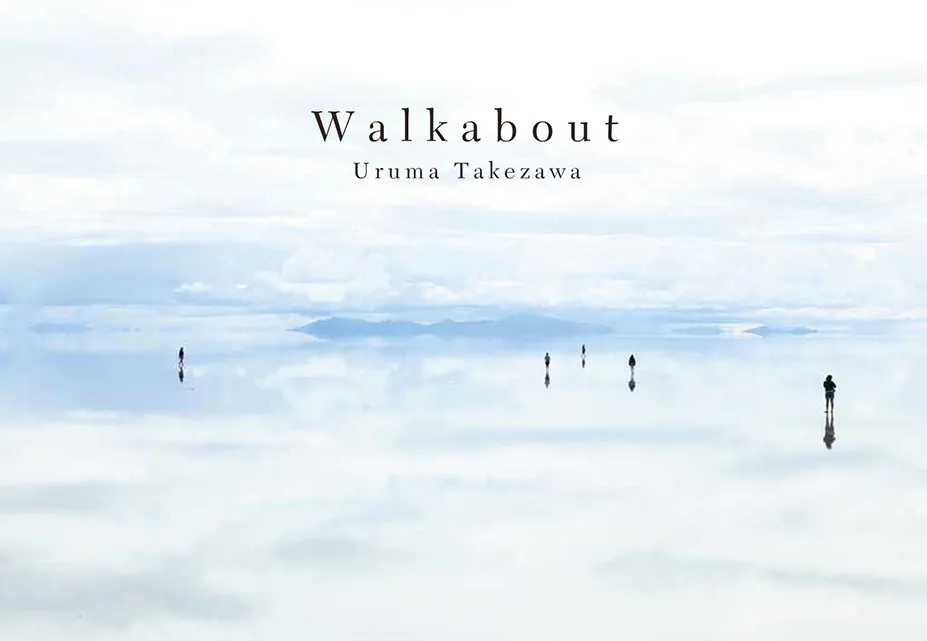

水中写真家としてキャリアをスタートした彼の名が広く知られるようになったきっかけは、30代前半の頃に3年かけて103カ国を巡って撮影した作品集『Walkabout』だ。アンデスの山中で4日間、歌い踊り続ける人々。今にも崩れ落ちそうな氷河。1粒のキャンディを夢中で味わう少女。そこには、世界各地の美しくも厳しい自然環境と共存する人々の力強い暮らしが、色鮮やかに映し出されている。

「僕の活動テーマを一言で表すならば “大地”。すごく端的に言うと、自然と人間との繋がりを写したい。自然を撮影しているうちに、伝統と文化を大切にしながら、自然の恩恵や厳しさを受けて暮らす人々も大地と呼べるのでは、という感覚を持ち始めました。自然環境がそのままであればあるほど、そこで暮らす人々の表情は非常に輝いて見える。なので、僕が撮る写真は自然風景と人間が並列にあるんです」

自然と人間。我々は、ついこの2つをまったく違う存在と認識しがちだ。しかし、彼が作品を通して見せてくれる世界では、ジャングルか、砂漠か、はたまた山なのか、人間の文化はどんな自然環境に暮らしているかに大きく影響を受けていることがよくわかる。人間も自然の一部なのだ。

「都会で暮らしていると、徐々にそういう感覚はなくなってしまう。自然環境が消えてなくなってしまうと、おのずとそこから出てくる伝統文化の個性も消えていくわけですよね。僕の実感としては、そういった自然と人との関係性っていうのは、世界中で確実に年々薄れていっています。だからこそ、写真を撮る人間としてアーカイブしておかないといけないな、っていう覚悟を持って活動しています」

極夜明けの太陽の光を撮ってみたい

そんな竹沢氏が今回の撮影対象として選んだ大地は、グリーンランド北部にある世界最北端の村・シオラパルクと、そこに住む人々の暮らしだった。

「冒険家・角幡唯介さんの『極夜行』を読んだときに、極夜明けの太陽を見てみたいなってすごい思ったんですよ。真っ暗な太陽が上がらない期間を過ごした後に出てくる太陽の光っていうのは、人間が初めて炎を見たぐらいのインパクトがある体験なんじゃないか。その光を体験して撮ってみたい」

撮影期間はコロナ禍が明けた2023年の2ヶ月ほど。その間、シオラパルクをベースに、犬ゾリに乗って移動しながらテントに寝泊まりする生活を2週間ほど続けた。一番寒い時の気温は、なんとマイナス35℃。風が吹くと体感温度はさらに下がる。そんな環境下での撮影は、私たちの想像を絶する厳しさがあったそうだ。

「マイナス25℃を下回るとカメラは動かないし、ほとんど外では撮影できないですね。カメラを出したら、ぱっと撮ってすぐカバンにしまう。バッテリーは毎回取り出して体温で温めておいたり。それでもバッテリーは5分も持たないので、30個くらい持っていきました。だから写真をどう撮ろうかとか、どういうイメージを作り上げようかっていう前段階で、まず身体的かつ物理的な問題をクリアしないといけない。今回の撮影は、そこにだいぶ苦労しました」

結局は天候の問題もあり、極夜明けの太陽を見ることは叶わなかった。しかし、厳しい自然環境下で過ごす中で、この土地で氷上の狩りを生業とし、犬ゾリを生活手段とする人々にも、気候変動が大きな影響を与えていることを実感したと言う。10万年前に形成された氷河の氷が溶け出し、冬に凍るはずの海が凍らないせいで犬ゾリで猟ができる期間は短くなり、猟に出る人自体が極端に減少している。

「現地の人たちによると、昔はグリーンランドから彼らのルーツであるカナダまで、みんなで犬ゾリでよく行ってたって言うんですよ。でも、今は海がしっかり凍らないから飛行機に乗って行くそうです。猟に出られる回数も減ってしまったので、代わりに釣りで生計を立てるようになった住民も多い。今や猟に出ている人は本当に数えるほどしかいません。彼らが長く続いてきた自然との付き合い方を変えなければいけないのは、やはり世界的な気候変動が原因であることは確かだと思います」

着てくれる人の気づきを促すことが大切

今回の極地で撮影した中から、MOUNTAIN HARDWEARとのコラボレーションTシャツ「EARTH DAY HARDWEAR T」用に竹沢氏が選んだ作品のモチーフは、「鳥の羽と薄氷」、「夕焼けのカナック沖の氷山」、「極地の真冬の岩壁」と非常に抽象的なイメージが並ぶ。

犬ゾリや猟の様子など、より極北の大地の変化を伝えやすいビジュアルもあっただろう。しかし、数多くシャッターを切った中から、あえてこの3枚を選んだ理由を尋ねてみた。

「あまり強いメッセージを押し付けたくないなっていうのが1つあります。どちらかというと、僕は着てくれる人の気づきを促すことが大切なんじゃないかと思うんです。どんな些細な結論であれ、人から言われたことよりも、自身の中から出てきた気づきっていうのは非常に大きなものだし、行動に繋がるでしょう?」

単純に、日本とは真逆にある北極の世界を身につけることを面白がってもらいたい。そこから興味が始まって、なにかしら広がってくれたらいいんじゃないか。わかりやすいメッセージを込めることもできるが、彼はあえてそうしないことで見るもの自身に気づき、考えてもらおうという柔らかいアプローチを選んだ。

<鳥の羽根と薄氷>

「冬の間、食用に獲ったアザラシやセイウチなどの獲物は、狼に食べられないように櫓を組んで置いておきます。そこに鳥が吊るしてあり、その羽に、薄く氷が張ったのを撮った一枚。単順にデザインとして、ビジュアルとして、綺麗だなと感じて撮影しました。冷たさと命に対する厳しさみたいなものがあるんじゃないかな」

「自然環境の問題については、日本でも気がついてる人たちは、すごくたくさんいると思います。その1つ1つの個別の気づきみたいなものが集合体になって、大きなうねりになって社会を動かしていけるといいんじゃないでしょうか」

そのために、デザインは信頼を寄せる旧知のデザイナー・キタダデザインの北田進吾氏(@kitada_design) に依頼した。作品を無駄なく、シンプルにユーザーへ届けたい。そう考えたときに、思い浮かんだのが、シンプルだけどバランスの良いデザインを得意とし、届け方が優しい北田氏のデザインだったそう。

<夕焼けのカナック沖の氷山>

「極夜が明けてすぐの夕景。日が傾くと、北極の空ってものすごく綺麗なんです。場所はカナック沖。島みたいに大きな氷の塊が、潮流の関係で集まってくる場所で、20~30mある氷山の1つを撮りました。じつは、こうした氷山の周りにシロクマが隠れていたりします。下は水っぽく見えるけど全て氷で、その上にすごい風が吹いて雪が舞い上がっている状態です」

出来上がったTシャツのフロントには、作品がシンプルにプリントされ、背中にはMOUNTAIN HARDWEARが提唱する「KEEP EARTH AWESOME」の文字がさりげなく入る。この言葉には、竹沢氏も大いに共感する部分があると言う。

「初めの話に戻りますけども、僕は撮影対象として大地を撮り続けたいのですが、実際にはそれが見つけづらくなっている現実も感じている。やはり、豊かで厳しいものとして自然環境がいつまでも存在していて欲しい。じゃないと、僕自身の撮りたい写真が撮れなくなってしまいますからね」

<極地の真冬の岩壁>

「あたり一面真っ白な世界の中、ここは崖になっていて雪が滑り落ちて岩が露出していた。このエリアだけ壁が赤くて、白の中にあるとすごく新鮮に感じてシャッターを押しました。イヌイットは白を何種類にも呼び分けている。白を撮るのって難しくて、なかなか思うようにいかない部分はありましたが、今回はずっとその話を頭に置きながら撮影していました」

自然が消えてしまうと、世界中の文化は平坦なものになってしまう

現在、竹沢氏は世界各地の自然遺産を撮影して回っている。海、山、砂漠、森、極地……。この20年、彼ほど世界中のありとあらゆるフィールドに足を運び、自然環境の変化をダイレクトに体感してきた人は少ないだろう。

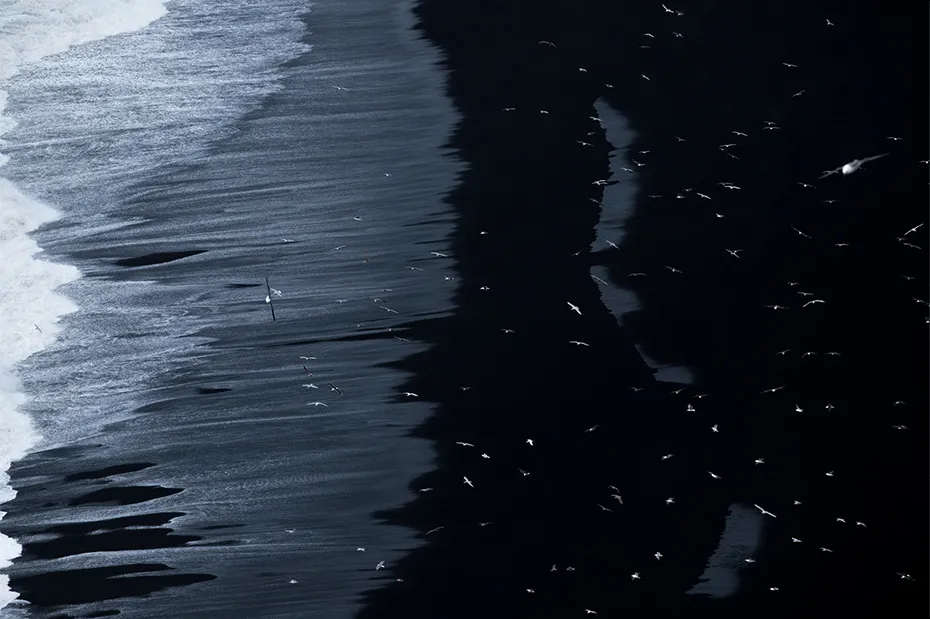

「カメラを通していろいろなものを見てきましたが、中でも海の環境変化って特にすごく早いんですよ。今までそこでは見られなかった魚が見られるようになったり、必ずその季節になると繁殖のために集まってきていた魚たちが来なくなったりとか。昨今、陸上の異常気象が騒がれていますが、海にはそれよりも5~10年ぐらい早く環境変化が起こっていて、それはすごく肌身で感じていました。あまりにもこの変化のスピードが激しくなっているんじゃないかという印象です」

近年、日本でも春や秋が極端に短くなっているように感じるが、世界各地で雨季と乾季の境目が曖昧になり、狙った自然が撮影できる時期にも変化が起きているそう。今、彼が懸念しているのは、この変化の影響で自然が消えてしまい、世界中の文化が平坦な画一化したものになってしまうのではないかという問題点だ。 「文化とか伝統って、基本的に人間の時間の積み重ねの中から生まれてくるんですけども、根っこにある本質的なところは、世界中あまり変わりません。つまり、違いを生む確たる自然がなくなってしまえば、おそらくのっぺりとした世界になってしまうんだろうなと思います」

インターネットの登場により、誰もがいつでも世界中の情報にアクセスできるようになった。反面、より深い場所にある文化や伝統の残る光景には辿り着きづらくなってもいる。こんな時代に、世界中のフィールドへ自ら足を延ばし、写真家だからこそ気がつける目線で今の世界の姿を私たちに見せてくれる。それがいかほどの労力と熱量の上に成り立っていることか。自身は多くを語りはしないけれど、その作品の根底には見るものへの熱いメッセージが込められている。

「僕は自分勝手な人間なので、あくまでも自分のやりたいこと、単純に自分の感覚として惹かれる瞬間を撮ることが、活動を続ける第1の目的です。その積み重ねの先に、僕の作品が人に気づきを与えたり、社会の変革を促したりしていくきっかけになったら嬉しい。自分がやりたいことが最終的に社会に役立つものになれば、僕の仕事も少しは報われるかな」